杉崎真之助 x 王怡琴:試行錯誤,做設計不可少的玩心 | Shinnoske Sugisaki x Yi Chin Wang: Trial and Error, and the Playful Mind of Making Design.

「即使是一個相同的文字,也擁有不同的表情,以及專屬的說話方式。」

日本的平面設計,一直是驅動亞洲設計的一股強大力量,更是許多台灣學子深造目的地選擇之一, 其文化也不斷的影響著台灣。這一次和擅長解構和重疊文字的杉崎真之助(Shinnoske Sugisaki)先生,以及與真之助先生共事10多年台灣出身的王怡琴 (Yi Chin Wang),進行了跨海的對談,討論在日本做設計、如何透過文字連結不同文化,以及旅日台灣人的設計之旅。

Text by Ya Chu Yang| Images by Shinnoske Design

經過三年多的改修,京都市美術館在 2020 年,以「京都市京瓷美術館」(京都市京セラ美術館,以下「京セラ美術館」)之名,承襲了歷史性的建物,重回到京都市民的日常。除了內部的修繕及翻新,首先讓人留下深刻印象的,是藏在文字設計中的空氣感,以及標準字裡所展現的內斂與細緻,也可以將此形容成所謂的「京都摩登」。

這組視覺是由長年以關西為據點,並活躍於國際的杉崎真之助先生所操刀設計。杉崎先生是「真之助デザイン」(Shinnoske Design)的藝術總監,同時也是國際平面設計師聯盟(AGI)的會員,王怡琴則是事務所的資深平面設計師。除了「京セラ美術館」的標準字設計,也著手過日本近鐵百貨(大阪市・阿倍野區)的包裝設計、大阪 Festival City 的企業識別系統設計等案。

但設計案不分大小,「每次的嘗試其實都是從『日常紀錄』出發,隨手的筆記、每一筆無意識的線條,都可能會成為產出時的 Keyword。」杉崎先生如此說道。好比近鐵百貨的包裝設計也是從開會時無意間的 memo手繪衍伸而成。

重返初心 每次設計的必要過程

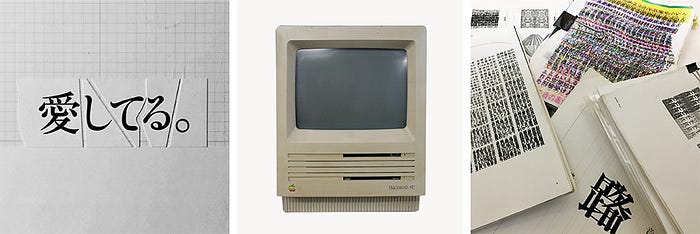

從事設計至今已 40 餘年的杉崎先生,在電腦還沒普及的年代裡,他以手工裁切字間的方式完成每次的設計,直到 1989 年與初代電腦相遇後,大膽玩味了文字間的排列和變形,嘗試不同的速度和效果,發現每個文字都有不只一種的表情。直至今日,杉崎先生談論設計時的神情都猶如不畏虎的初生之犢,撇開經驗和過往的評價,回歸初心,反思設計的本心。

另一方面,從手工完稿到數位化,很難想像多年來的設計歷程該如何留存,但驚喜的是,歷年的紀錄都被整齊地安頓在事務所裡,看似繁雜的整頓作業,卻是缺乏靈感時的一帖良藥。正因為執著於細膩的工夫,才能在設計裡找到突破和自由。

引人入勝的設計 和「IF」玩一場遊戲

「就這樣嗎?」、「這我也會啊!」看到某些設計的呈現時,一般人多少都有過這種念頭吧?

的確,從表面上看來,圖文的排版呈現是沒不難,但想到的問題是:「怎麼想到的?」。設計的第一步是誘發,也就是引理推論(Abduction)。也就是說,在設計產出的過程,其實是以日文的「もし」(IF)作為前進的方向,在不斷地翻轉中找尋答案,嘗試、錯誤的輪迴,創造出遊戲般趣味富饒的設計。

聽著大阪都心的時報鐘聲響,杉崎先生和怡琴以實驗精神,醉心於視覺的工作。在或大或小的設計案裡,享受「試作」(Experiment)的過程。與台灣電商「HAO!TAIWAN!」合作的設計案即是 2021 年由怡琴所負責的設計專案,在觀者眼中,「好台」只是兩個文字,但經過在語言間的灰色空間裡翻玩,才看見『好き(Suki)/台湾』的連結隱匿其中。

談日台連結 先從語言的文化看起

近年來,常看到日文的字體被運用在台灣的設計裡,或許這是長久以來台灣普遍對日本文化的憧憬,也是日本風格對台灣影響甚大的體現。回溯 90 年代,那是日本流行文化傳入台灣的一次高峰,現在 20 代到 30 代的一輩,應該從小就多少沾染到日本偶像明星的光環;在旅行更自由的今日,加上「台日友好」的聲浪下,台日的連結更甚於以往。

現在台灣各地都能見到主打日式風格的咖啡店、服飾店,甚至日本雜誌和設計類書籍也總能在書店裡佔有獨立的一席之地,但台灣品牌以日本字體作為設計的元素時,難免會遇到缺字的問題,但以杉崎先生的語彙來說,「字體終究是種『共有財』(Common Property)」,如何運行則在於個人,字體一方面或許是設計上的限制,但另一個層面上,它同時也是展現個性的途徑。

每種語言,都有潛藏於此的文化系統,在歷史上,二戰之後的日本開始接收大量的美式文化,飲食、服飾,乃至郊區化的生活方式都身受美國影響,簡而言之「アメリカ」(America)一詞即是先端流行的代名詞,東京的「阿美橫町」、大阪的「美國村」等等都足以說明當時的潮流。因此在當時,設計的主流是圍繞著英文字母 V.S 日文,這兩者之間的趣味性比起假名與漢字的排列更顯得有魅力。

以地理性來說,雖然同為亞洲國家,但在設計風格及字體的使用上直至今日都有許多不同之處。日文的特點是存在於日文假名及漢字之間的「余白」(Margin),設計型式則一向簡約乾淨;台灣專屬的設計風景,則是著重於原色(primary colors)的表現,不管是夜市或是街上看板,都能看出高飽和的性格。而香港著重於文字運用、以大顯貴;中國則以水墨風格的黑白見長。如此,在設計的底蘊上,各國皆具有難以抹滅的印象和習性,因此當設計想轉化、引用,甚至是創造連結時,勢必得追根究底地探索各地的文化背景。這也是在越趨國際化的現代社會,每個設計人都必須做的功課。

跨國做設計 別忘了自己的 Identity

讓我們把話題帶回台灣人身上吧!今年恰逢赴日20週年的王怡琴,2007年從京都的精華大學畢業後即跟隨著杉崎先生工作,在如此悠長的歲月裡,不免讓人想像她是否需要不斷地面對「日本化」(Japanization)或是文化認同(Cultural Identity)的課題?

其實有為數不少的台灣人,都將「赴日做設計」視為目標,以此為目的而展開留學旅程的學子也不在少數,但無論是作業方式或設計呈現等方面,文化相似的台灣與日本之間仍存在許多相異之處。除了確認自己對設計的熱忱,怡琴提到,人在異鄉時必須銘記在心的一個關鍵字 ——「認同 Identity」。怡琴身為留學生,在精華大學求學時,便曾以台灣的「注音符號」作為研究題目,點出了符號的消失會是一種文化上的損失,以設計敲了一記醒鐘。

在異文化裡耕耘的怡琴,跟著杉崎先生接觸了大小設計案,有的光是提案就得花上 2 個月至半年,整體設計完成,或許是一年後的事。這些時間的累積和沈澱,讓怡琴看見日本文化裡的秩序和彈性,就像日本季節流轉時的大地色彩更迭,那是台灣較難體會的「中間值」。但在日本開拓眼界之餘,也不忘關心台灣的設計和國際間的趨勢,這不僅是聯想力的訓練過程,亦是做設計不可或缺的遊戲性,換言之,就是設計裡最核心的 —— 玩心。

備註:試行錯誤(しこうさくご):反覆試驗、不斷摸索、在錯誤中嘗試並步步朝著目標前進。

真之助設計(SHINNOSKE DESIGN)

真之助設計是由杉崎真之助設立於大阪,是間榮獲多項獎項的視覺傳達設計工作室。我們將信息的建構和印象的創造為設計的概念,以實現達到更明確且有效的溝通為設計的目標。一貫性的設計理念,從文化事業活動到企業形象塑造、信息設計、空間規劃設計等,涉及領域廣闊。

Website: www.shinn.co.jp

杉崎真之助(Shinnoske Sugisaki)

真之助設計創意總監、大阪藝術大學教授、國際平面設計聯盟(AGI)會員。將信息的建構和印象的創造為設計的定義,以實現達到更明確且有效的溝通為設計的目標。一貫性的設計理念,從文化事業活動到企業形象塑造、信息設計、空間規劃設計等,涉及領域廣闊。並致力於設計的探索與創新並將以來的研究結果發表於國內外的展覽及演講中。無數的獲獎中,同時作品也獲得德國漢堡美術工藝博物館、香港文化博物館等多處收藏。

王怡琴(Yi Chin Wang)

真之助設計平面設計師、日本文字設計協會會員。出生於台北。2000年前往日本京都精華大學就讀視覺傳達設計系並於該校完成研究所學業。目前於真之助設計擔任平面設計師一職。曾獲得2010年上海世博大阪館標誌設計第一名、東京 ADC、日本文字設計年鑑競賽、香港設計師協會環球設計大獎、APD 亞太設計年鑑最佳設計等多項獎項。

本篇文字和圖片著作所有權皆屬於文鼎科技和圖片提供者所有,如果您喜歡這篇報導歡迎您透過本文連結分享,如需使用圖像或擷取任何內文,或是有轉載需求,煩請事先與我們聯繫。