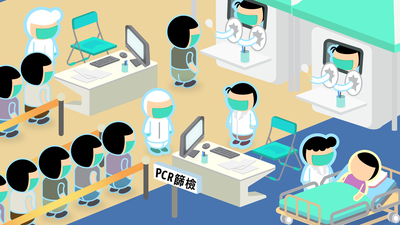

今年(2022)4月,台灣新冠疫情因Omicron侵襲,進入巔峰,短短幾週內,每日確診人數就快速破萬,更達到8萬、9萬人之多,導致全台醫院的急診室被塞爆,急診醫療人員得一次處理所有撲面而來的多重難題:大量來做篩檢的民眾、一波又一波確診的患者們,以及原本就會來急診就醫的其他病患。

如果讓你上急診室第一戰線,面對這波疫情的考驗,你扛得住嗎?《報導者》設計新聞遊戲〈急診人生〉,要讓你體驗一下急診醫師的日常,挑戰親上急診實戰的狀況。

新聞遊戲〈急診人生〉模擬急診室可能會發生的各種情況,你必須要用急診醫護人員的高效率辦事風格,來處理所有突發事件。血條終止時,你就會知道自己的等級,是「住院醫師」、「主治醫師」呢?還是最厲害的「醫龍」!

透過遊戲,讀者可以更了解急診醫護的難為之處。那麼,究竟該如何珍惜急診醫療資源呢?我們採訪多名專家,幫大家整理出急診就醫5步驟「撥、觀、報、帶、送」,只要牢記口訣,如果遇到身邊親友必須送急診的狀況,就能更精確也有效率地就醫。

你的實戰經驗如何呢?2015年《報導者》就推出〈急診人生〉這個遊戲,也曾有國中小的同學挑戰過,極少人可以破關到醫龍等級。時隔7年,我們採訪到一尾稀有的醫龍和一位主治醫師,一起來看看他們遊戲過關的訣竅,以及從遊戲中對急診醫療有什麼體會。

7年前《報導者》推出這款遊戲的時候,我們也同步梳理了急診室壅塞的原因和難題。7年後的今天,急診醫師說,遊戲裡描繪的問題,都依然存在。

雖然作為一般民眾,大家不一定幫得上醫療改革的忙,但可以學會如何正確就醫,且精準、不浪費地使用醫療資源。這樣可以確保周遭的人若出現緊急狀況或意外事故,自己就能更快速掌握他們的狀況,也讓119救護人員儘速做出正確急診醫療判斷。大家一起善用醫療資源,保障自己和親人的生命安全。

文字、設計/鄭涵文 曾任記者寫很多字,現下更專心畫畫。平生無大志,喜用圖像化繁為簡、嘰嘰喳喳說故事。成就感來自觀者看圖後的會心一笑。

文字/陳麗婷 踏入媒體圈10多年,採訪帶著我看見不同人的人生百態。

設計/吳政達 平面設計師,擅長用設計解決疑難雜症。喜歡看著有趣的事情在眼前發生,夢想是開一間24小時的早餐店。

核稿/楊惠君 從沒有手機和電腦的時代開始當記者。記者是挖礦人、是點燈人、是魔術師──要挖掘世界的不堪,為喪志的人點燈,將悲傷的事幻化成美麗的彩虹⋯⋯常常會失敗,但不能放棄去做到。

責任編輯/陳韻如 新聞系畢業後,就投入編輯這份工作,非常努力讓每一篇報導都美美的呈現在讀者面前,希望你也喜歡這篇文章。

※想看更多深度兒少新聞報導,請至《少年報導者》官網。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。